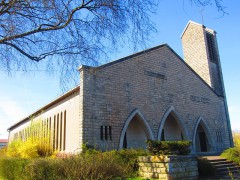

Les Vosges devraient rejoindre les douze autres départements français de la ligne de front qui militent pour un classement à l’Unesco. Une démarche en bonne voie.

Pouvaient-ils imaginer, les soldats des deux camps qui ont combattu entre 1914 et 1918, que les lieux de leurs souffrances, sur 750 km de front, seraient un jour protégés et mis en valeur, cent ans plus tard. Car le dossier déposé à l’Unesco conjointement par la France et la Belgique, le 9 janvier dernier, vise exactement à cela.

Pouvaient-ils imaginer, les soldats des deux camps qui ont combattu entre 1914 et 1918, que les lieux de leurs souffrances, sur 750 km de front, seraient un jour protégés et mis en valeur, cent ans plus tard. Car le dossier déposé à l’Unesco conjointement par la France et la Belgique, le 9 janvier dernier, vise exactement à cela.

Un projet international unique par son ampleur, initié il y a trois ans par le Conseil général de la Meuse et celui de l’Aisne et qui fédèrent aujourd’hui autour d’eux douze départements français et deux régions belges de l’ancienne ligne de front (sauf le Haut-Rhin et la Marne, qui défend un autre dossier), réunis dans l’association « Paysages et sites de mémoire de la Grande guerre. » Avec un objectif : préserver les sites, poursuivre le devoir de mémoire et surtout fédérer les initiatives à l’approche du centenaire du début du conflit. Un plan prévu sur quatre ans au départ pour une labellisation dès cette année. Et un budget annuel de 10 000 € qui a refroidi le Conseil général des Vosges et son chargé de culture Jean-François Wollbrett. Dès le mois de décembre 2011, le département était l’un des premiers à avoir remis son dossier à l’association. Mais l’ampleur du projet et ses maigres chances de succès ont ralenti la marche. « Quand l’association nous a contactés, nous avons dit oui tout de suite. D’autant que nous étions déjà prêts depuis le PER (Pôle d’excellence rural, des appels à projets pour mettre en valeur les territoires ruraux). Mais les délais nous paraissaient extrêmement justes et surtout, nous pensions que le dossier, en l’état, était trop vague et avait peu de chances de passer. » L’association avait tenté un pari osé : faire classer des sites militaires par un organisme prônant la paix. Jusque-là, les seuls endroits se rapportant à des conflits choisis par l’Unesco ont été Auschwitz et Hiroshima. Des lieux empreints de la folie des hommes certes, mais qui ne sont pas pour autant des champs de bataille.

L’initiative a été « retoquée », la labellisation repoussée et un nouveau plan est à l’étude : il s’agira cette fois de classer les cimetières et les sites de mémoire.

Une orientation qui satisfait davantage le Conseil général, prêt à mettre la main à la poche et à prêter « tout son concours » au dossier. « La labellisation vaut la peine que l’on s’investisse mais nous ne voulions pas le faire à perte. Désormais, on sait que la démarche de ‘’Paysages et sites de mémoire de la Grande guerre’’ a des chances d’aboutir. Nous la soutiendrons pleinement. » Dans les semaines qui viennent, le dossier sera discuté au Conseil général et les Vosges devraient être le 13ème département français à se joindre à la manœuvre. La labellisation, elle, pourrait intervenir dès 2016 ou au plus tard, en 2018.

[d’après Vosges Matin]