A l'occasion du centenaire de la naissance du général Marcel Bigeard (né le 14 février 1916 à Toul - décédé le 18 juin 2010 à Toul), nous publions un courrier des lecteurs paru dans Vosges Matin en 2012.

De M. Jean Theveny, général de brigade en retraite, à Chantraine (88) :

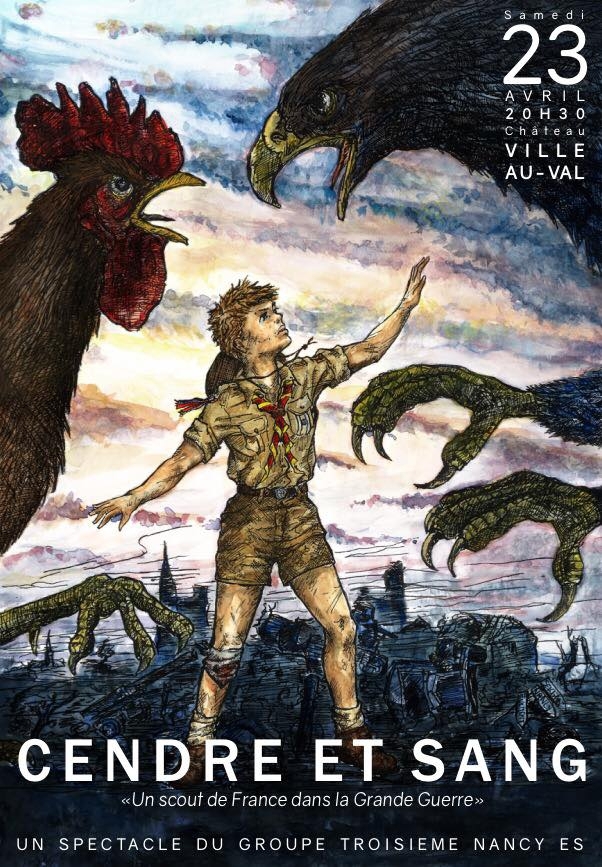

« A la mémoire du général Marcel Bigeard »

« Les dernières nouvelles permettent de supposer que les cendres du général Bigeard n’ont pas leur place en terre de France. L’intéressé n’est-il pas suspecté d’avoir activement participé à la guerre d’Algérie ? Voilà un motif de condamnation irréfutable. Les bonnes âmes qui s’insurgent pour rayer définitivement le général du paysage politiquement correct du siècle l’accusent d’avoir été un tortionnaire. S’il n’en reste qu’un pour contester ce déni de l’histoire, je veux être celui-là.

« Non, Marcel Bigeard ne fut pas un tortionnaire »

Non, Marcel Bigeard ne fut pas un tortionnaire mais un soldat de France qui a obéi aux ordres du gouvernement de la république. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas lui qui a conquis la Cochinchine, l’Algérie et une grande partie de l’Afrique. En sa qualité de soldat, il a reçu l’ordre de se battre contre des armées qui s’attaquaient aux populations, notamment françaises, pour les détruire. Cet ordre, il l’a accompli avec efficacité et avec panache.

Non, la guerre d’Algérie n’a pas été suscitée par une armée fasciste de tortionnaires. Comme toutes les guerres de la république, elle fut décidée et conduite par les autorités politiques de gauche et de droite qui ont dirigé le pays entre 1954 et 1963.

Non, le peuple français n’est pas guerrier et colonisateur dans l’âme. Depuis que l’humanité existe, tous les peuples du monde qui ont acquis une puissance respectable l’on utilisée pour combattre et coloniser leurs voisins. Les Arabes ont conquis et colonisé, entre autre, l’Algérie au VIIe siècle. Existerait-il des colonisations justifiées et d’autres injustifiées ?

« La guerre propre n’existe pas »

Non, la guerre propre n’existe pas. La guerre, c’est l’annulation brutale de toutes les conventions sociales et la guerre insurrectionnelle, qui confond délibérément les combattants et les populations civiles, augmente encore l’horreur. Tous ceux qui participent à une guerre doivent se salir les mains, qu’ils soient arabes, français ou autres.

Mais nous sommes heureusement encore en démocratie et toutes les opinions sont respectables. Ce qui est infâme dans le procès qu’on intente contre Marcel Bigeard, c’est qu’il est mené par ceux qui applaudissaient à tout rompre les guerres, les exactions, les colonisations menées par les armées de l’empire communiste soviétique. Existe-t-il des massacres justifiés et des massacres injustifiés ? Existe-t-il des exactions légitimes et d’autres illégitimes ? Existe-t-il des tortures pertinentes et des tortures impertinentes ?

Si notre société occidentale a accompli un progrès, c’est en abolissant l’idée même de colonisation. Il reste encore à éradiquer la guerre et ce n’est pas en nous couvrant de cendres devant nos anciens ennemis que nous ferons progresser le pacifisme. L’histoire doit décrire les faits, tous les faits ; l’histoire doit dresser un tableau des horreurs commises par tous les camps, non pour raviver les haines mais pour prouver que nous sommes tous égaux dans les œuvres exterminatrices.

En attendant, en ma qualité d’ancien de l’armée française et de citoyen français, je rends hommage à Marcel Bigeard, notre dernier général. »

Général Jean THEVENY