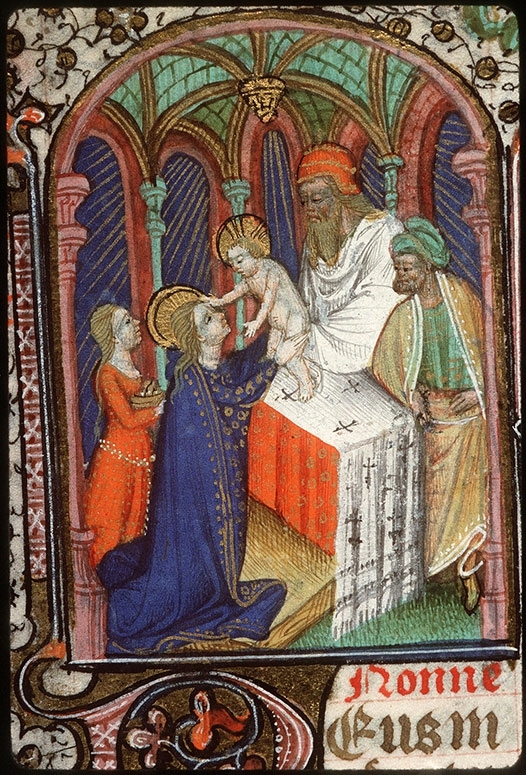

Présentation de Jésus au temple, Graduel à l'usage de Saint-Dié, 1504-1514.

temple

-

Présentation de Jésus au vieillard Siméon et à la prophétesse Anne

-

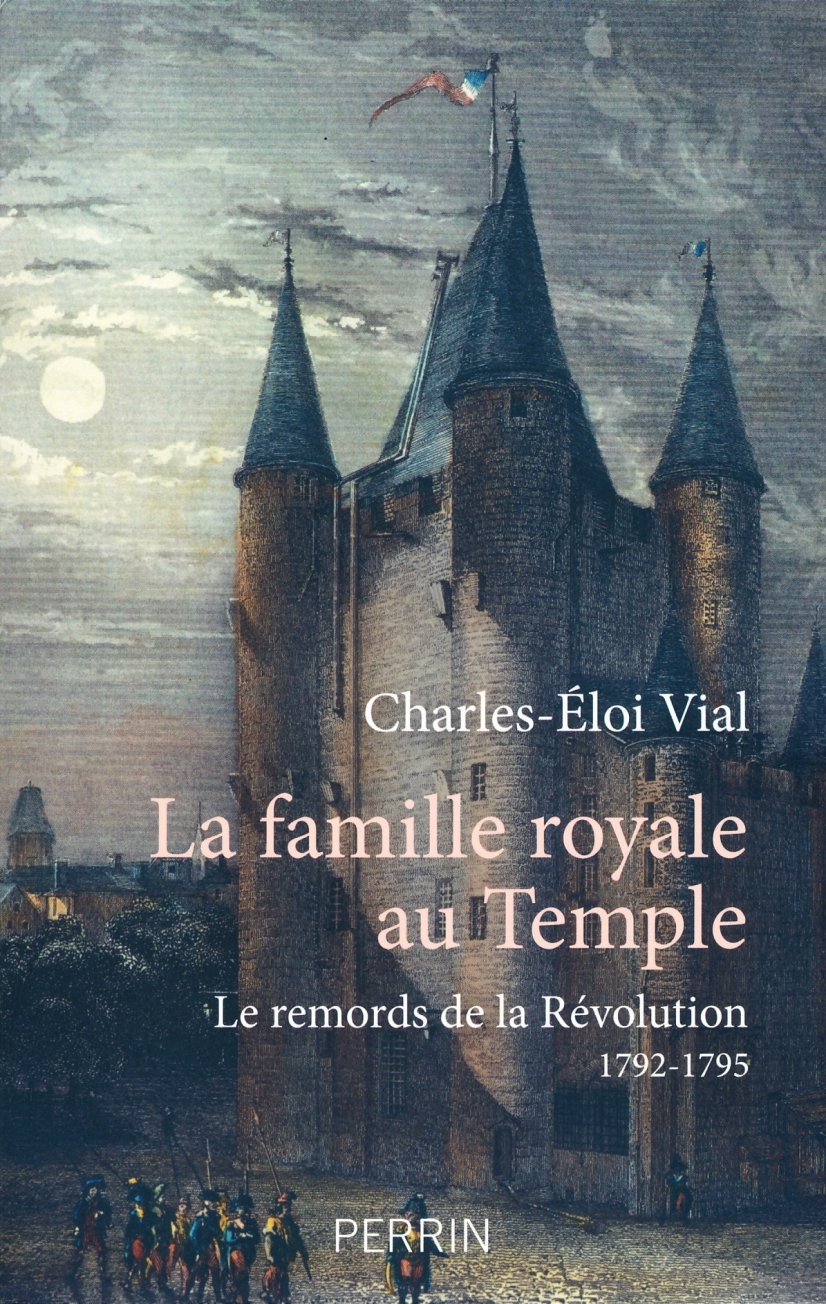

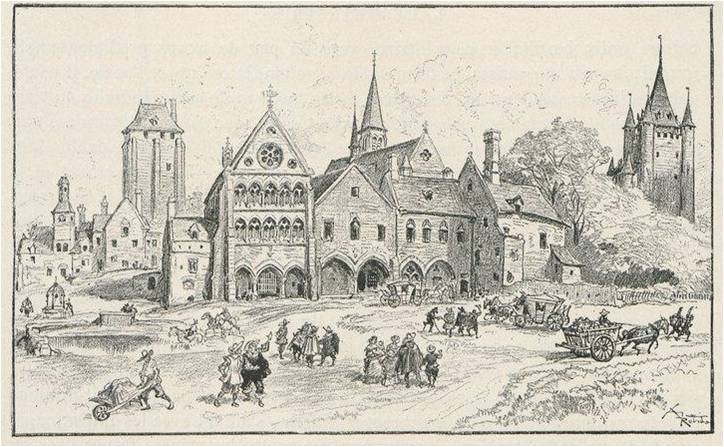

La famille royale au Temple (1792-1795)

Le 10 août 1792, l’émeute parisienne renverse le trône fragile de Louis XVI. Trois jours plus tard, la famille royale est enfermée au Temple, dans un donjon édifié au XIIIe siècle. Dans ce lieu sinistre périront successivement le roi, sa femme Marie-Antoinette de Lorraine-Habsbourg, sa sœur Madame Élisabeth, tous trois guillotinés ; et enfin son fils, le dauphin Louis XVII. Seule survivante, la fille du couple royal, Marie-Thérèse de France, sera finalement libérée le 19 décembre 1795, après une détention de plus de mille jours. Entre-temps, le Directoire a remplacé la Convention et les thermidoriens tentent de terminer la Révolution en faisant oublier la Terreur.

Pour la première fois, un historien se penche sur l’histoire globale de cette captivité. Nourri de nombreuses archives encore inexploitées, Charles-Éloi Vial raconte avec un sens rare de la narration le quotidien des captifs et brosse le portrait de l’ensemble des protagonistes du drame, la famille royale au premier chef, mais aussi les geôliers, les employés, les gardes et les visiteurs, sans oublier les figures politiques souvent rivales à l’instar d’Hébert et de Robespierre. Ce récit prenant interroge enfin la Révolution, et plus précisément la Terreur, sur l’antinomie entre la grandeur de ses principes et certains de ses actes. Un grand livre d’histoire sur un lieu d’histoire et de mémoire, qui incarne et marque l’origine de la guerre entre les deux France.

‡ La famille royale au Temple. Le remords de la Révolution (1792-1795), Charles-Eloi Vial, éditions Perrin, 2018, 431 p., ill., 25 €.

-

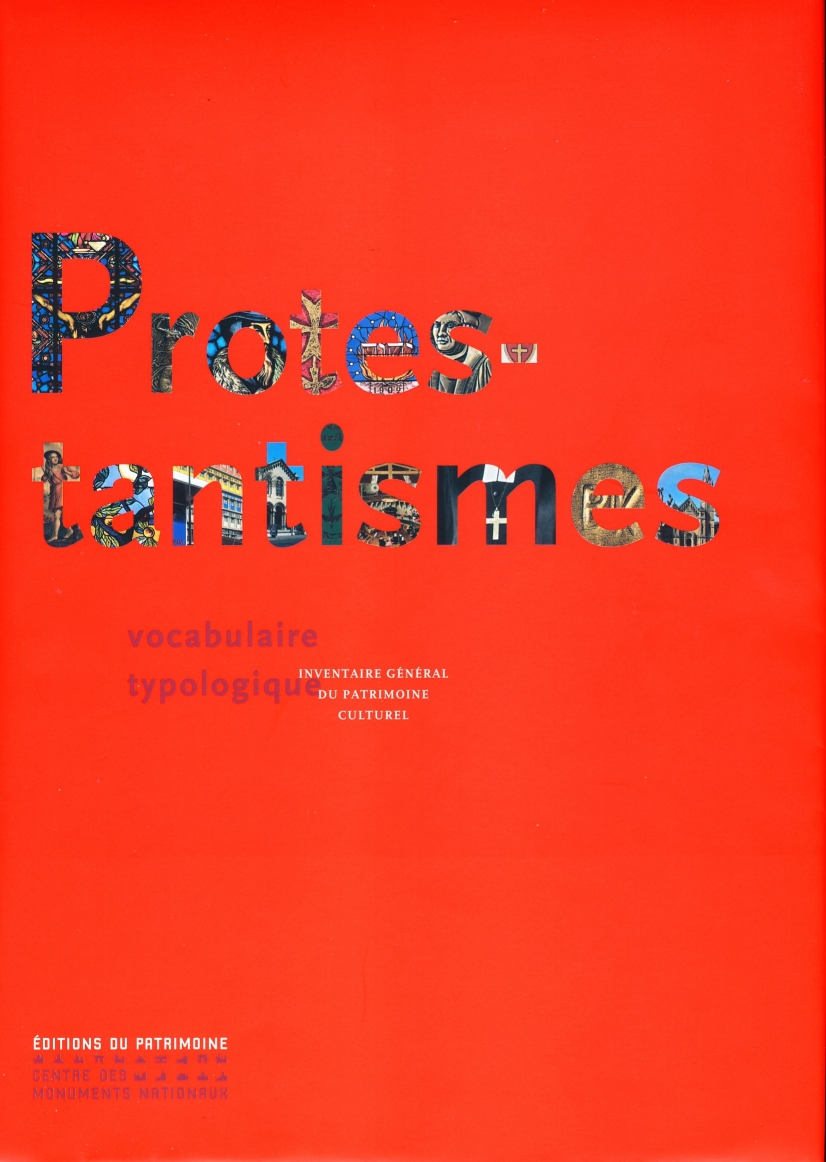

Protestantismes. Vocabulaire, typologie

Publié à l'occasion du 500ème anniversaire de la commémoration de la Réforme (1517-2017), cet ouvrage aborde la diversité des Eglises luthériennes et réformées sous l'angle de l'objet lié au culte : objets mobiliers, décors, patrimoine musical et choral, architecture...

Cet inventaire couvre cinq siècles et propose une sélection de 170 termes représentatifs de la diversité cultuelle protestante dans le temps et dans l'espace, dans les usages et les pratiques. La région Grand Est y tient une large place (présentation d'églises et de temples réformés, objets et mobiliers cultuels provenant de lieux de culte protestants lorrains et alsaciens...) puisqu'elle accueillit sur son territoire plusieurs communautés réformées issues de la culture francophone et germanophone.

L'ouvrage a bénéficié du concours de l'Inventaire général du patrimoine culturel et tout particulièrement du service régional de l'Inventaire de Lorraine.

‡ Protestantismes. Vocabulaire, typologie, Mireille-Bénédicte Bouvet, éditions du Patrimoine-Centre des Monuments nationaux, 2017, 343 p., ill., 49 €.

-

Présentation de Jésus au Temple ou fête de la Purification de la Vierge Marie

La fête de la Présentation de Jésus au Temple ou fête de la Purification de la Vierge Marie est célébrée le 2 février, quarante jours après la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Cette fête correspond à la présentation de Jésus au Temple (Luc 2, 22-38) : « Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur ».

On célèbre traditionnellement la Chandeleur ce jour-là.

-

"Les oubliés du Temple" : conférence à Nancy le 20 janvier 2018

Conférence "Les oubliés du Temple"Samedi 20 janvier 2018 à 15h00Salle paroissiale de la chapelle du Sacré-Cœur

Conférence "Les oubliés du Temple"Samedi 20 janvier 2018 à 15h00Salle paroissiale de la chapelle du Sacré-Cœur

65 rue du Maréchal Oudinot

54000 NancyLa disparition progressive de l’enclos du Temple, de 1808 à 2011, ne permet plus de se faire une idée de ce lieu où résidait une nombreuse population en 1792. La Tour des Archives, prison de la famille royale, a été démolie sur ordre de Napoléon, emportant le souvenir de ses hôtes illustres.Mais, dès janvier 1794, l’oubli s’est étendu sur la prison où demeuraient encore les enfants royaux, Louis-Charles, Marie-Thérèse, la sœur du Roi, Madame Élisabeth et le gardien Tison.

Quelques vestiges éparpillés dans des cours d’immeubles, autour du square du Temple, des documents d’archives et des Mémoires permettent une reconstitution de la vie quotidienne des prisonniers à l’intérieur de la Tour.Cette conférence, qui s’appuie sur des documents d’archives parfois inédits, tente de redonner vie aux Oubliés du Temple.Dominique Sabourdin-Perrin, docteur ès lettres, professeur de lettres modernes en collèges et lycée, conférencière, réside depuis plus de quarante ans dans le quartier du Temple, à Paris.

Entrée libre. -

Fête de la Chandeleur ou fête de la Présentation de Jésus au temple

Heures à l'usage du diocèse de Troyes, enluminure du XVe s.

+ Evangile selon Saint Luc.

En ce temps-là, quand furent accomplis les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, selon qu’il est prescrit dans la loi du Seigneur : Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur ; et pour offrir en sacrifice, selon qu’il est prescrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles, ou deux petits de colombes. Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, et cet homme était juste et craignant Dieu, et il attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était en lui. Et il lui avait été révélé par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l’Esprit de Dieu. Et comme les parents de l’enfant Jésus l’apportaient, afin d’accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s’en aller en paix, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples : Lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël votre peuple.

-

2 février : fête de la Purification de la Vierge ou présentation de Jésus au Temple

Panneau de bois polychrome (2 m de haut) représentant la Présentation de Jésus au Temple.

Datant du XVIIIe siècle, il provient de l'ancien hôpital Saint-Maurice d'Epinal. Il est visible au Musée départemental d'art ancien et contemporain d'Epinal [cl. MDACC].

Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui : secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ : iustítia plena est déxtera tua.

Magnus Dóminus, et laudábilis nimis : in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.

[introït de la messe de la Purification de la Vierge]

Nous avons reçu, ô Dieu, votre miséricorde au milieu de votre temple : comme votre nom, ô Dieu, ainsi votre louange s’étend jusqu’aux extrémités de la terre : votre droite est pleine de justice.

Le Seigneur est grand et digne de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa sainte montagne.

-

Souscription pour la restauration du temple protestant de Lunéville

L'Association cultuelle de l’Eglise protestante unie de Lunéville-Dombasle et environs et la Fondation du Patrimoine de Lorraine ont lancé, en partenariat, une campagne de mécénat populaire pour la restauration du temple protestant de Lunéville.

L’édification du temple de Lunéville a représenté un moment fort de l’histoire du protestantisme en Lorraine. Ce n'est qu'après le concordat de 1802 que les protestants ont été autorisés à réorganiser leurs églises. En 1835, la communauté de Lunéville demande que la chapelle du château lui soit affectée. En vain. Elle devra attendre 1847 pour qu'une salle communale lui soit donnée. Le nombre de fidèles augmentant, la construction d'un temple est envisagée. Une souscription publique est déjà ouverte à cette époque, à laquelle catholiques et israélites participent à côté des protestants. Le don d'une anglaise complète ce mécénat. Henri Melin, un architecte nancéien, réalise les plans du temple, dont les vitraux actuels (la rosace et les baies) constituent la principale richesse. Ils ont été réalisés entre 1958 et 1970 d'après les cartons d'Henri Macoin, paroissien et professeur à l'école nationale des Beaux Arts à Nancy. Quant à l’harmonium, il s’agit d'un instrument de belle facture sorti de la manufacture Christophe et Etienne.

L’édification du temple de Lunéville a représenté un moment fort de l’histoire du protestantisme en Lorraine. Ce n'est qu'après le concordat de 1802 que les protestants ont été autorisés à réorganiser leurs églises. En 1835, la communauté de Lunéville demande que la chapelle du château lui soit affectée. En vain. Elle devra attendre 1847 pour qu'une salle communale lui soit donnée. Le nombre de fidèles augmentant, la construction d'un temple est envisagée. Une souscription publique est déjà ouverte à cette époque, à laquelle catholiques et israélites participent à côté des protestants. Le don d'une anglaise complète ce mécénat. Henri Melin, un architecte nancéien, réalise les plans du temple, dont les vitraux actuels (la rosace et les baies) constituent la principale richesse. Ils ont été réalisés entre 1958 et 1970 d'après les cartons d'Henri Macoin, paroissien et professeur à l'école nationale des Beaux Arts à Nancy. Quant à l’harmonium, il s’agit d'un instrument de belle facture sorti de la manufacture Christophe et Etienne.Intégré à l’histoire et au patrimoine local, le temple est depuis 2004 volontiers ouvert pour accueillir des manifestations culturelles. Sa sauvegarde est impérative. Un projet englobant la restauration et la protection des vitraux, le changement de la porte d’entrée, la peinture extérieure des huisseries et la révision de l’harmonium, est envisagé. Ce projet complété par l’éclairage nocturne des vitraux réaliserait le souhait d’Henri Macoin de voir l’édifice se transformer en lanternon, sorte de trait d’union entre la ville vieille et la ville neuve. Le montant des travaux retenu dans le cadre de la souscription publique est de 18 848 €.

‡ Plus d’info sur www.fondation-patrimoine.org

-

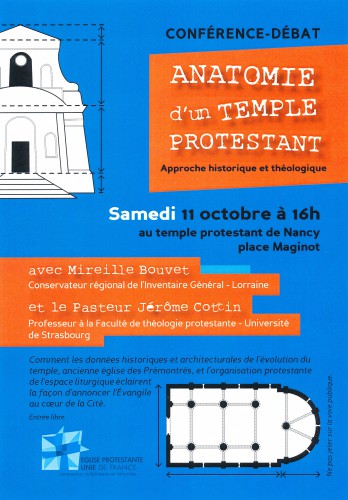

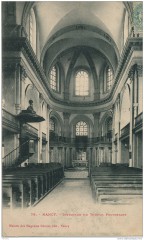

A la découverte du temple Saint-Jean de Nancy

A l'origine du temple protestant de Nancy, on trouve l'église des prémontrés construite à proximité de la porte Saint-Jean à partir de 1713. Les travaux seront interrompus faute de ressources financières. Ce n'est qu'en 1758 que l'architecte Claude Mique, dit "la Douceur", architecte du roi Stanislas, reprit les travaux ; l'église fut achevée par Louis Joseph Mique, fils de Claude, en 1780. Elle sera également utilisée comme annexe paroissiale de l'église Saint-Sébastien.

A l'origine du temple protestant de Nancy, on trouve l'église des prémontrés construite à proximité de la porte Saint-Jean à partir de 1713. Les travaux seront interrompus faute de ressources financières. Ce n'est qu'en 1758 que l'architecte Claude Mique, dit "la Douceur", architecte du roi Stanislas, reprit les travaux ; l'église fut achevée par Louis Joseph Mique, fils de Claude, en 1780. Elle sera également utilisée comme annexe paroissiale de l'église Saint-Sébastien.Cette église conventuelle s'inscrit dans la tradition baroque du XVIIIe siècle. Sa façade s'inspire de celle de l'église de Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson, maison-mère de l'ordre prémontré en Lorraine. Elle est composée de deux ordres décorés de pilastres corinthiens et composites. Deux niches, actuellement vides, recevaient les statues de la Vierge et de Saint Joseph. Le porche d'entrée est surmonté d'un fronton circulaire où l'artiste a sculpté Saint Joseph portant l'Enfant-Jésus et sur le phylactère on peut lire Dabo tibi corona vitae (je te donnerai la couronne de vie). La façade est surmontée d'un fronton triangulaire où est représenté en son centre l'œil de la Providence environné de rayons et de nuages au milieu desquels apparaissent chérubins et séraphins. Une croix et deux vases couronnent le tout. Deux tours ovales flanquent le chœur : celle situé à sa droite abrite deux cloches.

Attribuée en 1807 à la communauté protestante de Nancy - qui comptait environ 500 fidèles -, l'église connaît d'importants travaux d'aménagement intérieur (l'orgue de 1807 est reconstruit en 1856 par Cuvillier). Les objets du culte catholique seront transférés à l'église Saint-Sébastien (maître-autel, statue de saint Joseph...). Avec la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, le temple devient propriété de la ville.

Attribuée en 1807 à la communauté protestante de Nancy - qui comptait environ 500 fidèles -, l'église connaît d'importants travaux d'aménagement intérieur (l'orgue de 1807 est reconstruit en 1856 par Cuvillier). Les objets du culte catholique seront transférés à l'église Saint-Sébastien (maître-autel, statue de saint Joseph...). Avec la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, le temple devient propriété de la ville.[source : conférence donnée le 11 octobre 2014 au temple Saint-Jean par Bénédicte Bouvet, directrice de l'Inventaire général de Lorraine]

-

Nancy : anatomie d'un temple protestant

-

Archettes (88) : le temple gallo-romain de Mercure

[Vosges Matin]

-

Verdun (55) : le temple protestant est à vendre

La construction du temple de l'Eglise réformée de Verdun, confiée à l'architecte Chenevier, fut achevée en 1889.

Le 21 février 1916, au deuxième jour de l'offensive allemande, l'édifice fut touché par un bombardement qui fit voler en éclats ses portes et ses vitraux. La Bible, qui restait toujours ouverte sur la table de communion, fut trouée par un éclat d'obus. Le temple fut restauré en 1920.

Le 21 février 1916, au deuxième jour de l'offensive allemande, l'édifice fut touché par un bombardement qui fit voler en éclats ses portes et ses vitraux. La Bible, qui restait toujours ouverte sur la table de communion, fut trouée par un éclat d'obus. Le temple fut restauré en 1920.Sa façade, ouverte sur la rue, est d'une sobriété toute protestante. Elle est construite en pierre de taille dans un style plus ou moins néo-roman. Un grand arc en plein cintre y surmonte une grande rosace à six lobes. Ses claveaux sont marqués par un cercle lui-même couronné par un fronton triangulaire soutenu par deux colonnes composites. Une sculpture, représentant l'Evangile marqué de l'alpha et l'oméga, symbolise l'éternité du Christ.

La porte d'entrée donne sur un sas à panneaux amovibles et sol en mosaïque.

La porte d'entrée donne sur un sas à panneaux amovibles et sol en mosaïque.La majeure partie de l'espace est représentée par la nef qui mesure environ 70 m². Elle possède une grande verrière zénithale ainsi que des vitraux apportant une lumière toute particulière et changeante au fil de la journée. Les murs sont ornés de colonnes ouvragées et de boiseries. Au sol, un plancher de chêne à bâtons rompus.

Au fond sur la gauche, une porte conduit aux caves voûtées qui occupent environ 60 m².

L'ensemble de la toiture de zinc est en bon état.

‡ Plus d'info sur http://newsletter.patrice-besse.com

-

2 février : fête de la Présentation du Seigneur ou Purification de la Vierge Marie

L’Eglise fête le 2 février la Présentation de Jésus au Temple. Les rites païens célèbrent la Chandeleur, fête de la lumière.

La fête du Quarantième jour après Noël était célébrée à Jérusalem dès l’an 386 ; la procession des cierges y fut ajoutée en 450. Au VIe siècle, la fête est reçue à Constantinople sous le nom d’Hypapantê, ou « Rencontre du vieillard Siméon et du Sauveur ».

La fête du Quarantième jour après Noël était célébrée à Jérusalem dès l’an 386 ; la procession des cierges y fut ajoutée en 450. Au VIe siècle, la fête est reçue à Constantinople sous le nom d’Hypapantê, ou « Rencontre du vieillard Siméon et du Sauveur ».La fête est accueillie à Rome au milieu du VIIe siècle, sous le nom d’Hypapantê ou Obviatio (rencontre), ou de « jour de Saint Siméon ». Au milieu du VIIIe siècle, une nouvelle appellation se fit jour en pays francs, celle de purificatio Sanctae Mariae (Purification de la Sainte Vierge Marie). Aux IXe et Xe siècles, les deux titres se concurrencèrent, puis le second prévalut.

Quelques images de la procession précédant la messe de la Présentation du Seigneur célébrée ce jour en l’église Saint-Pierre de Nancy selon le rite extraordinaire :

[clichés ©H&PB | texte : www.introibo.fr]

-

De cloches en cloches, du Pays messin à Thionville et à la Nied

Dans cet ouvrage abondamment illustré, l'auteur nous invite à la découverte du patrimoine campanaire du Pays messin et du Thionvillois, patrimoine méconnu - sauf de quelques spécialistes -, mais pourtant omniprésent dans notre quotidien.

Dans cet ouvrage abondamment illustré, l'auteur nous invite à la découverte du patrimoine campanaire du Pays messin et du Thionvillois, patrimoine méconnu - sauf de quelques spécialistes -, mais pourtant omniprésent dans notre quotidien.L'inventaire dressé couvre plus d'un millier de cloches réparties dans près de 370 édifices cultuels, clochers d'églises et de temples, mais aussi de bâtiments civils, écoles et mairies. Des descriptifs techniques complètes utilement les notices sur chaque cloche, de la plus ancienne, datant de 1398, installée à la cathédrale Saint-Etienne de Metz, à celle de la chapelle de Morlange, coulée en septembre 2009.

Un ouvrage indispensable pour comprendre les voix mystérieuses des clochers qui rythment la vie des villes et villages en Pays messin. De la naissance à la mort, les voix des cloches accompagnent le croyant en terre chrétienne.

Des trésors habitent les clochers mosellans : vénérables ancêtres ou jeunes modernes, elles ont traversé le temps, résisté aux révolutions et aux guerres. Hommage enfin aux saintiers et artisans campanaires, hommes de traditions qui ont fait naître ces sympathiques résidentes de nos clochers.

Enfin, un index recense toutes les cloches des églises visitées avec, pour chacunes d'elles, le nom du fondeur.

‡ De cloches en cloches. Du Pays messin à Thionville et à la Nied, Jean-Paul Philips, éditions des Paraiges, 2011, 290 p., ill. (42 €).

-

Nancy : le temple Saint-Jean en restauration

Le temple protestant Saint-Jean de Nancy est en travaux. Un mois de chantier commandé par le propriétaire des lieux, la ville, et supervisé par la direction du Patrimoine.

Les entreprises s'emploieront à effectuer des reprises sur les éléments en pierre de taille, poser sur les corniches des entablements en plomb pour protéger les pierres des ruissellements et infiltrations d'eau, poser des répulsifs anti-pigeons et remettre en peinture les grilles.

Les entreprises s'emploieront à effectuer des reprises sur les éléments en pierre de taille, poser sur les corniches des entablements en plomb pour protéger les pierres des ruissellements et infiltrations d'eau, poser des répulsifs anti-pigeons et remettre en peinture les grilles.Petite cure de rajeunissement nécessaire dont profiteront aussi les églises Saint-Vincent et Saint-Joseph. Pour faire face aux affres du temps.

L'édifice, construit en 1704, abritait l'église abbatiale Saint-Joseph des Prémontrés. L'ordre occupait alors tout le pâté de maison de la rue Chanzy à la rue Poirel, de la rue Henri-Poincaré à la place Maginot. Vint la Révolution et l'ordre de prémontrés, qui formait des prêtres ayant le titre de chanoine, fut chassé.

Puis en 1801, le concordat signé entre Napoléon et le Saint-Siège reconnut officiellement le culte des protestants réformés. En 1804, l'édifice religieux, tombé dans le capital patrimonial de la ville, fut alors attribué à l'Eglise réformée, qu'elle a depuis toujours occupé.

L'abbatiale étant dépourvu de sujets décoratifs, le lieu de culte convenait par nature aux protestants qui ont continué à le dépouiller, puis ont construit des tribunes typiques de l'architecture religieuse protestante.

[d’après l’Est Républicain | 23 octobre 2008]