patois

-

Les parlers du pays de Neufchâteau

-

Jean-Baptiste Picard : "Le patois du pays de Neufchâteau est une langue comme les autres"

-

Le patois vosgien vaut bien une messe...

-

Le patois vosgien bien vivant

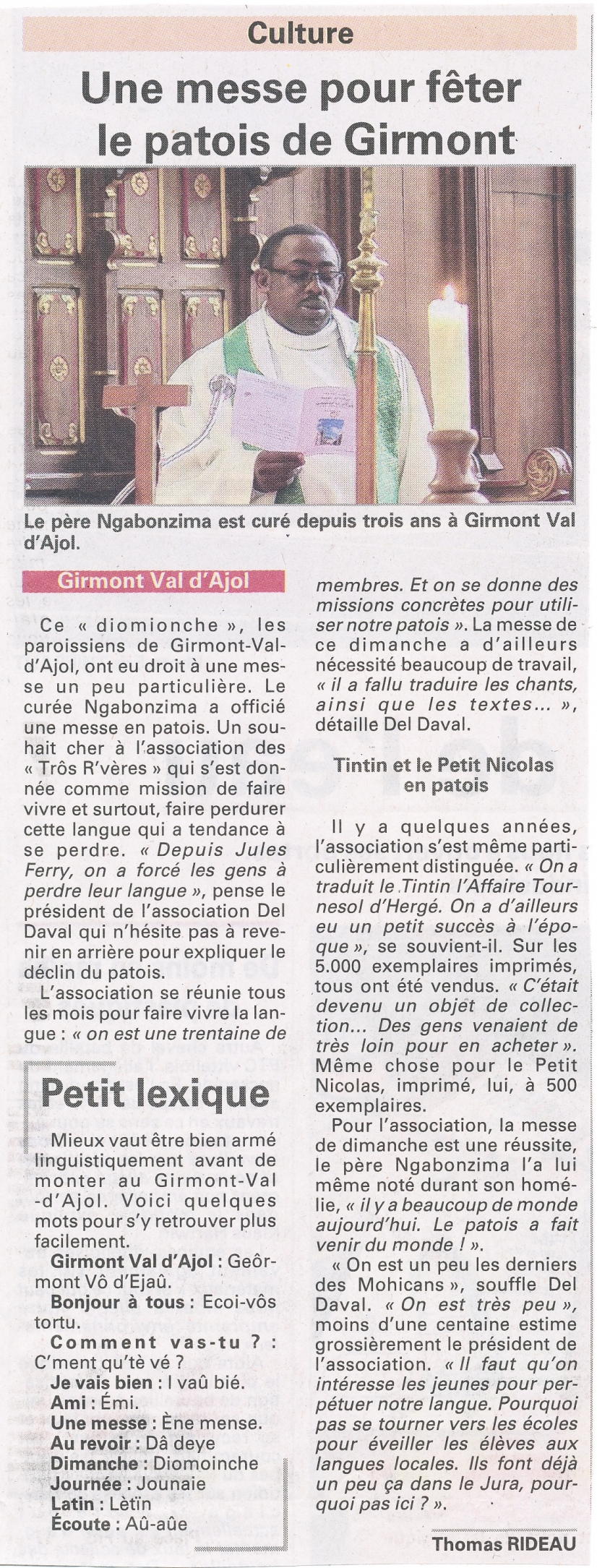

Ils sont une poignée à avoir réalisé un travail de fourmis afin d’élaborer de véritables lexiques du patois vosgien. Et aujourd’hui encore, il n’est pas rare d’entendre résonner les mots qu’utilisaient nos aïeux.

Notre enfance est parsemée de mots et d’expressions étranges entendus lors de visites aux anciens. Les années ont passées et l’usage du patois est devenu plus un folklore qu’un mode de communication. Avec le temps, les anciens se sont tus et l’usage de l’idiome local a doucement disparu, « d’autant qu’après la Seconde Guerre mondiale, dans les écoles, les enfants ne parlaient plus en patois. On entendait souvent : ‘ Ici, on parle français ! ’ », se souvient Del Daval, le président de l’association Lâ Patoisant dâ tro R’vères au Girmont-Val-d’Ajol. « Il n’y avait plus que les anciens qui parlaient patois. Ça devenait péjoratif. Les ‘ tac’mottes ’ (les paysans) le parlaient aussi », poursuit-il.

Notre enfance est parsemée de mots et d’expressions étranges entendus lors de visites aux anciens. Les années ont passées et l’usage du patois est devenu plus un folklore qu’un mode de communication. Avec le temps, les anciens se sont tus et l’usage de l’idiome local a doucement disparu, « d’autant qu’après la Seconde Guerre mondiale, dans les écoles, les enfants ne parlaient plus en patois. On entendait souvent : ‘ Ici, on parle français ! ’ », se souvient Del Daval, le président de l’association Lâ Patoisant dâ tro R’vères au Girmont-Val-d’Ajol. « Il n’y avait plus que les anciens qui parlaient patois. Ça devenait péjoratif. Les ‘ tac’mottes ’ (les paysans) le parlaient aussi », poursuit-il.Attachés à ce langage utilisé pendant des siècles par leurs ancêtres, les membres de l’association des patoisants ont voulu faire revivre un langage qui a nourri leurs racines.

Le groupe de patoisants du Girmont, à l’image de nombreux passionnés de Xertigny, de Gérardmer, de la vallée de la Moselle ou encore dans le secteur de Provenchère-sur-Fave, a effectué un véritable travail de fourmis. Ils ont retrouvé enfouis dans leurs souvenirs quelques mots, quelques expressions, « qui avaient souvent trait à la ferme et au quotidien », explique Simone Manens.

C’est vers la fin des années 1990 que le groupe du Girmont se constitue. Les réunions informelles se transforment en soirées de réflexion autour de la langue de nos aïeux. « Il n’y a pas de trace écrite. Pour transmettre, ce n’est pas simple », note Simone Manens. Enfant, la girmontoise entendait ses parents parler patois, « mais nous, on répondait en français. » Le groupe qui allait devenir association réfléchissait à chaque fois autour d’un thème, autour de la ferme, les plantes, les fleurs… Et petit à petit, ils sont parvenus à constituer un véritable dictionnaire patois. Le patois des Vosges Méridionales. « On se comprend ailleurs, mais certaines sonorités peuvent varier d’un coin à l’autre », détaille Milou Houillon. Passionnée, cette dernière a toujours dans son sac son lexique de patois. Une vraie bible d’environ 2 000 mots !

En 2008, l’association des patoisants du Girmont a traduit un album de Tintin en patois. « L’effère Tournesol » a connu un énorme succès, avec pas moins de 5 000 albums vendus et l’association réalise son rêve : que le patois vosgien revive. Leur motivation n’est pas nostalgique, elle est le symbole d’une identité que chacun cherche à se réapproprier. Lors de ses réunions, l’association parle, évidemment, en patois. Chaque année des colloques sont organisés, des textes sont traduits du français au patois et nombreux sont ceux qui s’essaient à un brin de causette. Une fois par an, une messe en patois vosgien est organisée au Girmont. Elle aura lieu le 6 octobre prochain. Et elle sera sous-titrée… en français (à défaut du latin…).

‡ Pour tous renseignements sur l’association Lâ Patoisant dâ tro R’vères, il est possible de contacter le président, Del Daval au 03 29 66 55 30 ou au 06 73 02 47 26.

[texte et cliché : Vosges Matin]

-

Le patois lorrain

La France jacobine et centralisatrice a uniformisé le langage et a gommé les particularismes et idiomes locaux. Nous parlons le même français partout, nous écoutons tous la même musique... anglo-saxonne ! Certaines régions ont pourtant su préserver leur vieux langage ou patois.

La France jacobine et centralisatrice a uniformisé le langage et a gommé les particularismes et idiomes locaux. Nous parlons le même français partout, nous écoutons tous la même musique... anglo-saxonne ! Certaines régions ont pourtant su préserver leur vieux langage ou patois.La Lorraine conserve encore les traces de ses deux langues régionales. Pascal Curin consacre un premier ouvrage au patois roman lorrain. Un second s'attachera à présenter la famille francique. Ces deux langues régionales restent intimement liées. Bien qu'il existe deux aires linguistiques sur le sol lorrain, on doit reconnaître que nos deux idiomes entretiennent une certaine mixité et qu'elles sont soumises à des influences réciproques.

L'auteur présente les patois romans lorrains à travers ses aspects passé et dans sa réalité présente. Pascal Curin s'est intéressé tout autant aux travaux des chercheurs du XIXe siècle qu'aux témoignages rédigés en lorrain par des personnalités contemporaines.

‡ Patois lorrain, Pascal Curin, éditions CPE, 2011, 159 p., ill. (22 €).

-

Xertigny (Vosges) : la mémoire du patois vôgien